当前的国内汽车市场上,价格战的硝烟,依旧在弥漫。

盖世汽车研究院整理的相关数据显示,中国汽车市场上最新一轮的价格战,已经从2023年打到了2025年,虽然当前的势头看起来趋于缓和,但仍没有出现要结束的明显迹象。

价格战,车企的“生死时速”

2023年年初的国内汽车市场,堪称是市场和法规双重承压,已经持续了两年之久的价格大战,就是在这样的背景下打响的。爆发的初期,价格战的特色相当明显,是政企联合的区域市场自救行动,范围广且以直接降价或现金补贴为主。盖世汽车研究院统计的信息显示,2023年国内市场上共有40多个品牌参与到了价格战,自主车企和主流合资品牌是降价的主体,车市的最大折扣同比增加了6-7个百分点。

2024年情况又有新变化,国内车市的价格战,正式进入到白热化阶段,有70多个品牌,超过330款车型参与到了价格战。自主和主流合资品牌之外,不少传统豪车品牌,也都加入到了价格战。这一阶段的特征主要体现在,折扣力度持续加大且降价行为多是市场自发行动,直接的降价促销之外,新车型以更低的价格(一口价、限时优惠等)投放市场,也是重要改变。此外,还有一个非常明显的转变,中国品牌开始逐步掌握新一轮汽车市场的定价权。

到了2025年,国内车市的价格战又进入新的阶段——调整期,不少汽车企业逐步从直接的降价向多样化促销、智能化技术的竞争转变。折扣力度相对保持平稳,参与价格战的产品数量明显下降(乘联会最新数据显示,2025年4月有14款车型降价,相较于去年4月份的41款和2023年4月份的19款,数量都大幅下降),但价格战得“门槛”却在提升。盖世汽车研究院分析指出,汽车行业的价格战将持续存在,只不过会从以产品降价和促销为主的显性价格战,逐渐演变到技术创新、生态圈建设、产品标准定义等领域的隐形竞争。

价格战还在持续,在车市大打价格战的过程中,一个很残酷的现实也逐渐浮出水面:当车企们纷纷选择降价求量时,首先被“牺牲掉”的,便是利润空间。

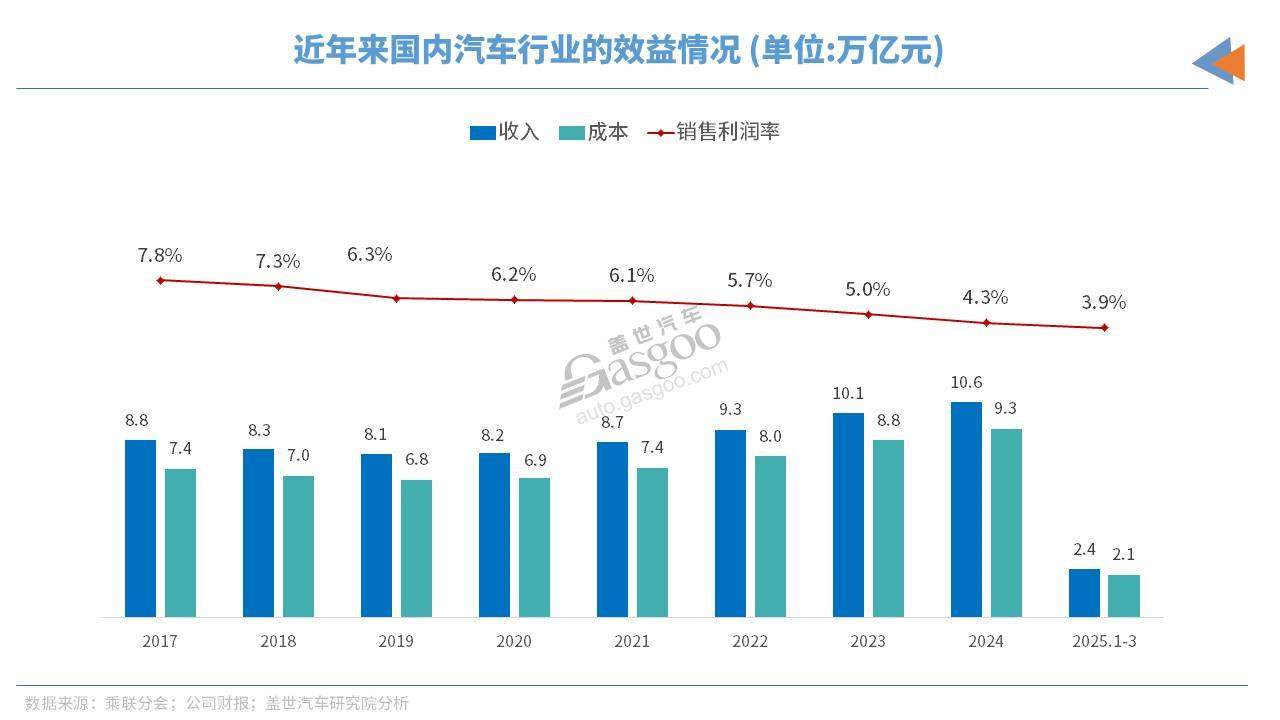

盖世汽车研究院整理了最近几年国内汽车行业的整体效益情况,汽车市场的销量和营收大体都保持着上升态势,但行业利润率却是明显降低。

2017年至今,国内汽车行业的销售利润率可以说是直线下滑,已经从2017年的7.8%下滑至2024年的4.3%,2025年的第一季度,车市销售利润率进一步下探到了3.9%。而这一阶段的市场大背景是,虽然中国车市遭遇过疫情影响,也被芯片等核心部件卡过脖子,车市的年度表现有过波动,但从整体上看,销量表现还是以稳步向上为主。

传统合资车企以价换量

逐渐成长起来的中国品牌,是引起最近几年国内车市“巨变”的重要原因。以比亚迪(002594)为例,2024年比亚迪喊出的“电比油低”口号霸气十足,这一“掀桌”操作,让整个车市瞬间沸腾起来,紧接着,五菱、长安等众多车企纷纷加入战局,一时间,降价促销的消息铺天盖地。

最终,豪华品牌与主流合资品牌也未能置身事外,纷纷以“一口价、限时优惠”等策略来应对风暴。

曾经高高在上的传统豪华品牌,不得不放下身段,给出大幅度的优惠。在这波价格战中,大量车型的售价都大幅度“跳水”,不少品牌给出了令人咋舌的历史级低价,不仅让消费者看得眼花缭乱,也让整个汽车行业陷入到前所未有的激烈竞争之中。

曾经在中国汽车市场占据主导地位的传统合资车企,近几年也面临着前所未有的市场压力。数据显示,从2020年到2024年,国内主流合资品牌逐步进入了“滑铁卢”级别的至暗时刻,市场份额从2020年的超60%,下滑到了2024年的35%左右。

市场份额被严重压缩,降价“救市”就成了必然的选择。参与到价格战,各家合资车企出手也是毫不手软,降价幅度普遍超过万元,部分车型甚至打到“骨折价”,单车利润堪称是一路下滑。欧系、日系、美系等传统的强势合资品牌,无一不在这场风暴中遭受“重创”,不少品牌的市场行情都大不如前,甚至有曾经的主流合资品牌,都多次传出过要退市的消息。

在中国市场上,合资车企曾经凭借深厚的品牌底蕴、先进的技术和可靠的品质,在消费者心中树立了极高的品牌形象,品牌溢价明显。但如今,随着自主品牌借势电动化、智能化的东风迅速崛起,合资车企的品牌优势迅速被磨平。消费者在购车时,不再盲目迷信合资品牌,而是更加注重产品的综合性价比。

在新能源汽车的赛道上,转型速度明显滞后的合资车企,市场形势更是被动。当比亚迪等自主品牌在新能源的赛道上发力狂奔,爆款车型不断投放市场时,许多合资车企还在为新能源产品的布局犹豫不决,结果就是,在当前最热门的新能源车市场上,合资品牌作为整体,已经被甩开了一大截。

此外,与主流自主品牌相比,合资车企在成本控制方面,也面临着更大的挑战。多数合资车企生产体系、供应链体系相对复杂,难以像自主品牌那样快速灵活地调整成本结构。在价格战中,为了降低售价,合资车企往往需要在利润上做出更大的牺牲,这进一步加剧了合资车企利润空间被压缩的困境。

自主车企的“冰火两重天”

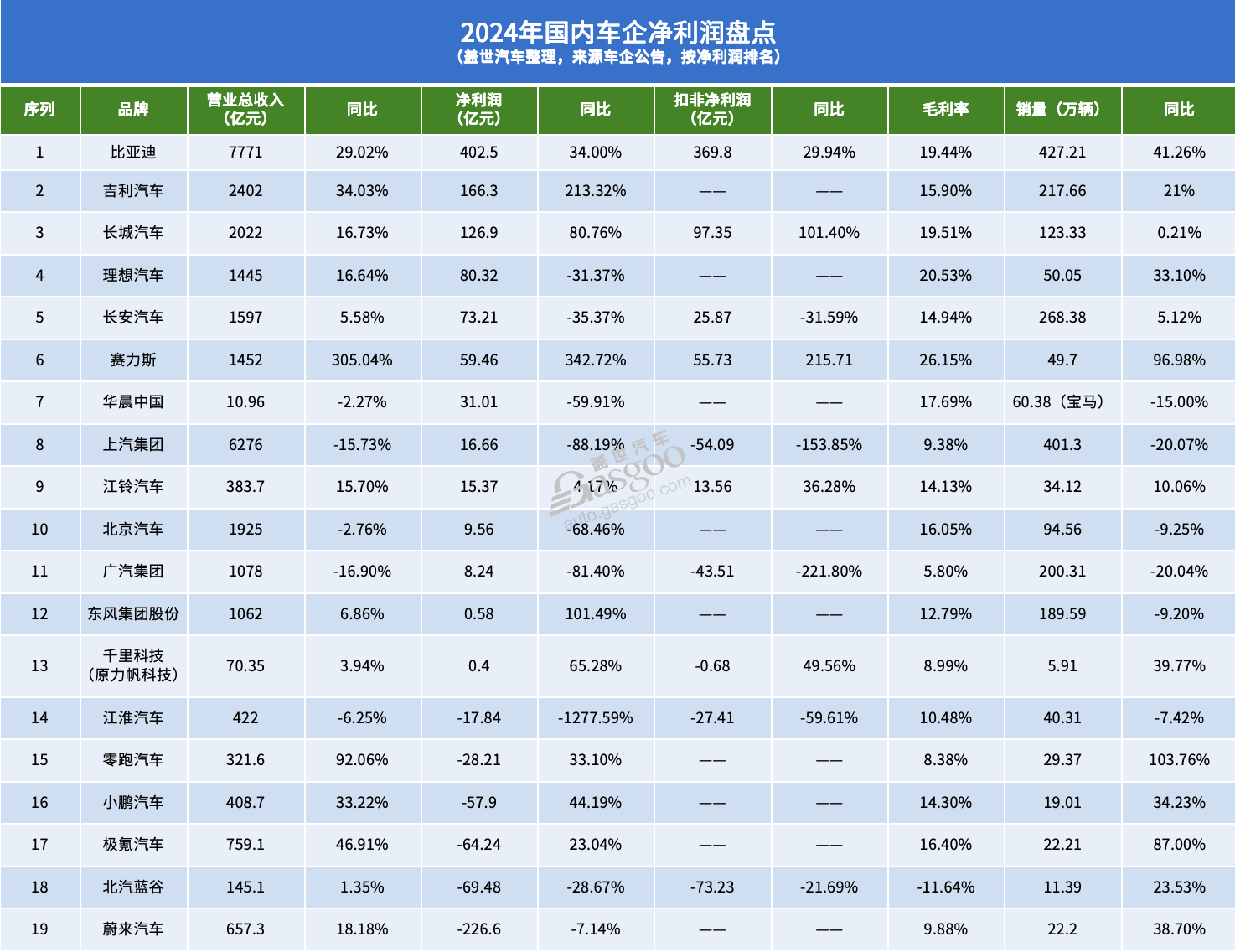

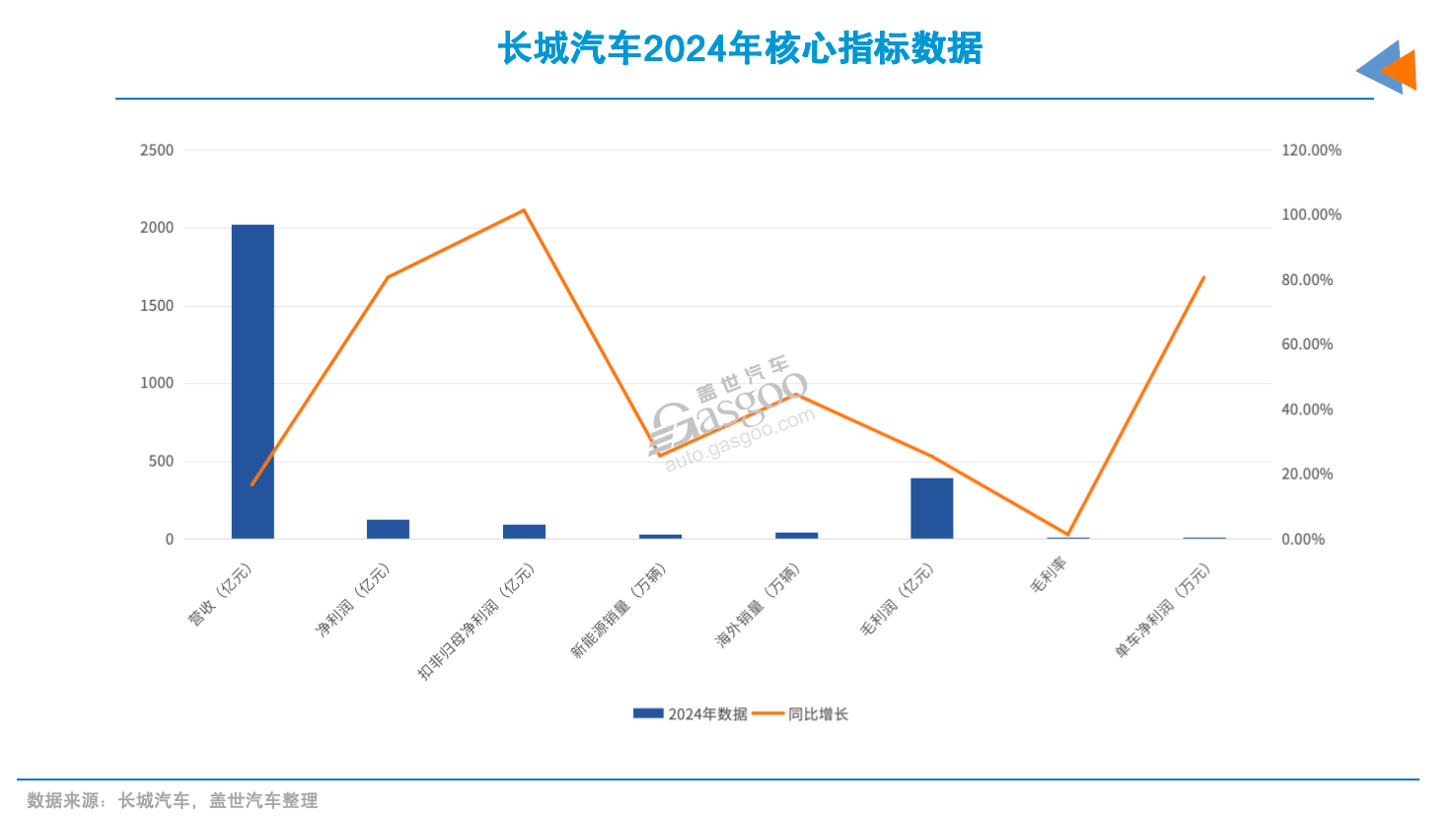

盖世汽车整理的2024年中国车企净利润情况显示,车企之间的业绩差异非常明显。比亚迪是毫无疑问的领跑者,稳坐国内最赚钱车企“宝座”,2024年净利润402.5亿元,增长34%。吉利汽车的表现也不错,2024年的净利润达到了166.3亿元,同比翻了两番。长城汽车(601633)的情况则更有代表性,在年销量基本维持不变的情况下,实现了超80%的利润增长。

长城汽车业绩增长的主要原因在于新能源车销量规模的扩大和产品结构的持续优化,以及海外市场的不断开拓。

单纯从长城汽车的盈利情况看,单车利润的持续上涨是关键原因。据了解,2024年长城汽车旗下坦克、魏牌两大高端品牌的销量占比,提升到了两成左右,拉动集团毛利和单车净利大幅度上涨。2024年长城汽车毛利润为394.49亿元,同比增长25.47%,毛利率提升至19.51%。单车净利润1.03万元,较2023年提升了0.46万元。当然,长城汽车在智能化、电动化领域的持续技术革新,也在提升产品竞争力的同时,降低了内部经营和研发成本。

对自主车企,当然也不能报喜不报忧,有净利润大幅度提升的代表,也不缺净利润大幅度下滑,甚至是持续亏损的典型。

理想是新势力车企中,少数已经扭亏为盈的企业,但在2024年,理想汽车的盈利情况也不算“理想”,出现了增收不增利情况。2024年理想汽车销量突破50万辆,同比增长33.1%,实现营1445亿元,同比增长了16.6%。但归母净利润却缩水至80.3亿元,同比下降31.4%。究其原因,研发等费用投入加大是一方面,另外主售产品价格下探也是利润下滑的重要原因,2024年,理想汽车旗下售价在30万以下的理想L6,销量占比过半。

但不得不说,理想汽车已经是头部新势力中形势最好的一家,毕竟理想汽车已经连续两年实现盈利,作为对比,其他大部分的新势力品牌,都还在亏损中。

小鹏汽车、零跑汽车的基本面在持续改善,虽然仍在亏损,但2024年的亏损幅度都实现了大幅度收窄。零跑汽车去年净亏损28.2亿元,在第四季度甚至已经实现净利润转正,达到0.8亿元。小鹏汽车2024年的亏损收窄至57.9亿元,同比减少44.19%。小鹏汽车最新公布的2025年第一季度财报显示,目前公司多项财务数据均超预期。小鹏汽车第一季度营收为158.1亿元,同比增长141.5%;总交付量9.4万辆,同比增长330.8%,创单季度交付量历史新高;毛利率15.6%,同比提升2.7个百分点,创单季度历史新高;汽车毛利率10.5%,同比提升5个百分点,实现连续七个季度增长。目前,小鹏汽车掌舵人何小鹏对企业后续的发展也是信心十足,定下的目标不仅要在今年实现销量翻倍以上的高增长,还计划在四季度走向盈利。

相对而言,蔚来汽车的形式依旧严峻。2024年蔚来汽车实现营收657.3亿元,同比增长18.2%,销量达22.2万辆,同比增长38.7%。然而,其净亏损却高达226.6亿元,较之2023年,亏损额度仍在进一步扩大。

虽然每个品牌的市场处境各不相同,但整体上看,新势力车企为了快速打开市场、提升品牌知名度,市场手段都更显决绝,亏损卖车在新势力品牌中,并不少见。

与传统车企不同,新势力车企在技术研发、市场推广等方面的投入更大,且不少新势力车企都采取了高性价比的产品定价策略,这就使得多数新势力车企在利润方面都承受着更大的压力。比如说,为了实现辅助驾驶技术的突破、打造独特的用户体验,一众新势力车企每年都要投入大量资金用于研发。再比如说,在市场推广方面,从广告宣传到线下体验店的建设,无一不需要巨额资金。而在销售端,为了与传统车企和其他新势力品牌竞争,一些新势力车型定价越来越“亲民”,甚至是低于成本价在销售,虽然销量逐年在增长,但盈利状况却并不理想。

一边是销量的稳步上升,一边是亏损的持续扩大,这一矛盾现象,也引发过行业对不少“明星级”新势力车企商业模式和盈利能力的深刻思考。但必须要指出的是,虽然大量资金投入到辅助驾驶、动力电池、车联网等核心技术的研发中,短期内难以看到回报,导致企业亏损严重,但和单纯的降价让利导致的利润空间被压缩,是两码事。车企持续加大研发投入,一旦在关键领域取得重大突破,不仅能够降本增效,还能显著提升产品竞争力,后续肯定还有实现盈利的机会。

而单纯的市场让利促销,并不会有这样的前景预期。

让出利润,份额就能有保证吗?

在汽车市场,让出了利润,也不一定就能争取到份额,已经成为一个残酷的行业规律。

一方面,市场竞争过于激烈,车企都在降价,导致价格战不断升级。在这种情况下,即使某家车企牺牲了利润,也很难在众多竞争对手中脱颖而出。

另一方面,消费者的购车决策影响因素日益复杂。价格虽然是重要因素之一,但品牌形象、产品质量、售后服务、智能化水平等,同样会影响消费者的选择。尤其是对于追求科技感和新鲜体验的年轻消费者而言,车企的智能化配置和创新能力显然更加重要,这也就意味着,仅仅通过降价来吸引消费者,效果可能并不大。

从市场份额的实际变化来看,也验证了这一规律。在过去的一段时间里,不少车企为了提升份额,大幅度降低利润,但市场份额并未出现明显的增长。相反,那些注重产品创新、品牌建设和用户体验的车企,即使在价格方面没有太多优势,却依然能够保持稳定的市场份额和企业利润。

通过最近两年这场惊心动魄的汽车市场价格战,相信很多参与者已经清晰地看到,汽车市场上利润与份额之间复杂而微妙的关系。

传统合资车企在份额下滑的困境中艰难挣扎,利润空间被无情压缩;部分新势力车企虽然销量增长,但亏损的阴影始终挥之不去。很多车企不惜让出利润,试图换取市场份额,然而结果却往往不尽人意,市场份额的增长并非与利润的牺牲成正比。

汽车市场的价格战仍在持续,利润与份额的博弈也将继续。

对于车企而言,如何在这场残酷的竞争中,找到利润与份额的平衡点,将是决定其未来命运的关键。是继续以牺牲利润为代价,盲目追求份额,还是另辟蹊径,通过提升产品力、优化品牌形象等方式,实现可持续的发展,这是每一家车企都需要深入思考的问题。

未来,随着市场的逐渐成熟和行业的不断整合,汽车行业最终肯定会走向理性竞争的新阶段,但在这个过程中,一些实力较弱、竞争力不足的车企可能会被淘汰出局,而拥有技术创新能力的车企,在未来的竞争中则更容易脱颖而出,通过技术创新打造差异化的产品,提高产品的附加值,提升品牌形象,从而摆脱单纯的价格竞争,才能在更加复杂的市场环境中,打造出真正属于自己的市场优势。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com